Photo : Seneweb.com

Il a plu des milliards à Sédhiou entre 1970 et 2016. Il y a eu, de 1972 à 1986, le projet rizicole de Sédhiou (Prs) avec une enveloppe de 20 milliards. Ensuite le projet rural et intégral pour la moyenne Casamance (Primoca) de 1986 à 2002 pour trente-six (36) milliards. Une phase dit-on, de consolidation des acquis du Primoca avec le fonds de développement local de Sédhiou (Fdls) qui a pris fin en 2012 avec deux (2) milliards. Enfin il y a eu depuis 2012/le Papsen avec six (6) milliards.

À côté de ces projets de la coopération italienne, il y a ceux financés par le Sénégal et d’autres pays. Il s’agit du programme d’appui au développement rural (Pader), du programme d’appui au développement rural en Casamance (Paderca), du programme de lutte contre la pauvreté (Plcp), du fonds national de promotion des jeunes (Fnpj), du fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip), de l’agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance (Anrac), du comité d’appui et de soutien au développement économique et social (Casades), des l’ONG Enfance et Paix et de Londo Loloo pour ne citer que ceux-là.

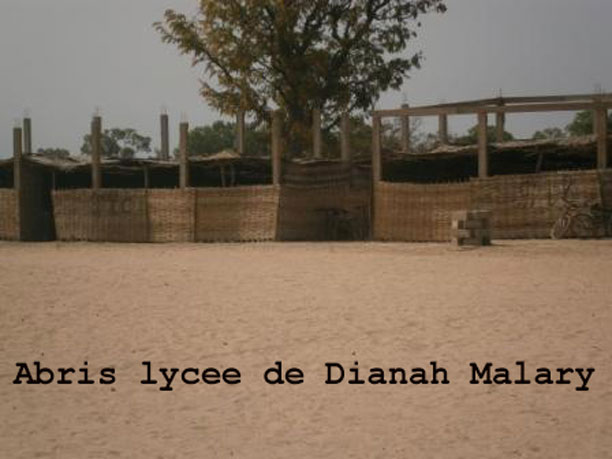

Malgré cette pluie de milliards, Sédhiou demeure toujours une région fantôme : Les routes sont impraticables même à pied, les populations s’éclairent toujours à la lampe torche, des communes comme Sédhiou et Wandifa, Goudomp boivent encore l’eau de puits, les eaux de ruissellement continuent de menacer le relief, l’agriculture toujours pluviale, le sel a confisqué les rizières, l’administration locale en location conventionnée, le chômage toujours endémique, les soins de santé primaire encore un luxe, les écoles en abris provisoires attristent le système éducatif, la pauvreté toujours ambiante.

Où est-ce qu’on a enfoui ces milliards ? Pour l’économiste-financier Ousmane Birame Sané « Le Primoca a laissé une impression de gabegie, tant le train de vie de ses gestionnaires était ostentatoire ! Le Papsen, qui est en cours, et que je connais moins, attendra pour qu’on puisse en tirer un bilan rétrospectif. Cependant, il est à souligner que le commun des sédhiouois est incapable de vous dire en quoi il consiste. En définitive et à mon avis, poursuit l’économiste, ce qui est critiquable dans les deux programmes de coopération avec l’Italie, c’est-à-dire le Primoca et le Papsen, c’est leur faible viabilité et additionnalité. En effet, peu de choses ont survécu après la fin du Primoca si bien que le Papsen n’est pas bâti sur les acquis du Primoca. On reproche aussi à ces projets leur manque de transparence et d’inclusion vis-à-vis des bénéficiaires ».

En tout cas, ils sont nombreux les observateurs qui sont d’avis que le premier échec est lié à la densité du budget de fonctionnement. Des véhicules Prado de cinquante millions, des pick-up de tout genre, du mobilier de luxe importé d’Italie ou du Maroc, des milliers de litres de carburant qui s’évaporent pour des détails, des salaires faramineux payés à des non méritants engloutissent une bonne partie de l’enveloppe de ces projets.

Pour Idrissa Ndiaye, coordonnateur du cadre des jeunes de Sédhiou, « Quand la logistique roulante (parc automobile et motos) est plus chère que les investissements, il est clair que ces projets ne développeront jamais Sédhiou ». Idrissa Ndiaye soutient que si malgré autant de milliards investis à Sédhiou, il n’y a pas de développement c’est parce que, dit-il, « les véritables préoccupations des populations en termes de développement ne sont pas prises en compte » il explique que l’enclavement géographique de la région plombe son envol économique ; « Sédhiou n’échange ni avec les autres régions du pays ni avec les pays limitrophes du Sénégal faute de ponts et de routes », a-t-il dit.

Se prononçant sur la gestion du Papsen, le représentant des jeunes déplore le manque d’impact « les véhicules de fonction évalués en terme d’argent sont plus chers que l’argent investi sur le terrain au compte des bénéficiaires ». Il conclut que « les projets de développement ne travaillent pas dans le sens d’améliorer les conditions de vie des populations ».

Embouchant la même trompette Boubacar Gano de la rencontre africaine des droits de l’homme (Radho) dénonce le manque d’impact sur les populations bénéficiaires. Il tire la sonnette d’alarme et compte saisir les acteurs sur la question.

C’est dans ce sens que le président de la chambre de commerce et d’industrie de Sédhiou parle d’une absence de définition d’une politique économique au niveau de ces projets. Ce qui se passe selon Moussa Souané, c’est la bancarisation des finances, le manque d’organisation et le travail en solo qui ne permet pas la mutualisation des ressources et des expériences. « À mon avis dit-il, la plupart des produits, qui peuvent être à la base d’une chaine de valeurs assez riche du point de vue industriel et de création d’emplois, ne sont pas suffisamment étudiés ». Il explique que la région est la première productrice d’anacardes, la 2e en bananes, grande productrice de riz et d’arachides. Malheureusement, dit-il, tous ces produits nous échappent au profit des étrangers faute d’une politique économique ». Et de suggérer que les autorités fassent de la région une zone économique spéciale sorte de pôle industriel sud à l’image de Diamniadio.

Certains indexent le retard lié au démarrage effectif des projets. Souvent le personnel est recruté un ana avant, perçoit son salaire avant le démarrage des activités. Celles-ci s’arrêtent souvent un an avant la fin du projet pendant que les salaires continuent à être versés.

Les séminaires de formation, de capacitation, de mise à niveau l’emportent largement sur les activités de réalisations d’infrastructures pérennes.

L’absence de suivi-évaluation des projets de la coopération italienne au Sénégal, semble offusquer certains. « Il aurait fallu s’assurer de l’existence ou non d’une évaluation rétrospective indépendante de ces différents programmes pour être affirmatif quant à leur succès ou échec » a dit Ousmane Birame Sané qui poursuit « Cela doit changer surtout dans une perspective de territorialisation des politiques publiques et d’acte 3 de la décentralisation. Il faudrait donner une responsabilité accrue aux élus locaux dans la négociation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de tels programmes, quelle que soit l’origine du partenaire.

Commentaires (0)

Participer à la Discussion

Règles de la communauté :

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter ou TikTok pour l'afficher automatiquement.