Le projet de loi sur les lanceurs d'alerte au Sénégal : une réforme audacieuse ou l'aveu d'une défaillance systémique ? (Par Modou BEYE)

« La vérité est un chemin qui n'a pas peur de la solitude. » Cette citation de Confucius résonne avec une acuité particulière dans les démocraties qui peinent à se réguler. Au Sénégal, le projet de loi n°13/2025 sur les lanceurs d'alerte est une initiative législative majeure, présentée comme un pilier de la transparence. Toutefois, son principal dispositif, une prime de 10 %, soulève des questions fondamentales sur la santé de la gouvernance publique.

Le Sénégal dispose déjà d'un cadre législatif encourageant la dénonciation.

L'article 7.3 de la loi n°2012-22 du 27 décembre 2012, portant code de transparence dans la gestion des finances publiques dispose que « des dénonciations... sont prévues en l'encontre de tous ceux qui, élus ou agents publics ont violé les règles régissant les

deniers publics ». Il va même plus loin en sanctionnant pénalement la non-

dénonciation par un agent public qui en aurait connaissance.

Mais cette disposition, bien que forte sur le papier, n'a manifestement pas suffi à

endiguer les pratiques illicites. Les rapports des corps de contrôle, notamment la Cour des Comptes et l'OFNAC (Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption), ont souvent mis en lumière des dysfonctionnements, des malversations et un manque de suivi des recommandations. Ces institutions, malgré leur mandat, se sont parfois heurtées à des résistances, à un manque de moyens ou à l'absence de réelle volonté politique pour faire aboutir les dossiers.

Le projet de loi n°13/2025 s'engouffre dans cette brèche en proposant une monétisation de l'acte civique. Comme le souligne le philosophe américain

Michael Sandel dans « Ce que l'argent ne saurait acheter »1, transformer un devoir

moral en transaction marchande peut avoir des effets pervers. Cette prime, loin d'être un simple encouragement, peut être interprétée comme l'aveu d'une faillite

institutionnelle : celle d'un État qui, malgré l'existence de lois et d'institutions de

contrôle, est contraint d'externaliser sa vigilance et de rémunérer ses citoyens pour ce que ses propres organes n'ont pas réussi à accomplir, et dont ils sont gracieusement rémunérés.

La problématique est donc la suivante : Le projet de loi sur les lanceurs d'alerte, avec sa récompense financière, est-il un véritable progrès pour la gouvernance sénégalaise ou le symptôme d'une déficience systémique où l'État se repose sur ses citoyens pour pallier ses propres faiblesses ?

I. Les promesses d'une avancée démocratique

Le projet de loi n°13/2025, bien que faisant l’objet de critiques, constitue une avancée significative pour le cadre juridique sénégalais en instituant un statut et une protection pour les lanceurs d’alerte.

• Une reconnaissance légale du statut de lanceur d’alerte : Le texte

consacre un cadre juridique clair pour les personnes qui signalent des faits

graves, avec une garantie d’anonymat et l'interdiction des représailles.

• La création d’un Fonds spécial de recouvrement : Ce fonds permet à la

fois de financer des projets sociaux et de récompenser les lanceurs d’alerte.

• Une récompense financière incitative : La prime de 10 % est une première

en Afrique francophone, ce qui est susceptible de stimuler les signalements dans

un contexte de méfiance institutionnelle.

1 Michael Sandel, Ce que l'argent ne saurait acheter. Les limites morales du marché, trad. Christophe Jaquet,

Paris, Seuil, 2014.

• Un encadrement du champ d’alerte : Le texte exclut les informations

protégées par des secrets sensibles, préservant ainsi un équilibre entre

transparence et sécurité nationale.

II. Les failles et les limites du dispositif proposé

Malgré ces points positifs, une analyse plus approfondie du projet de loi révèle des

failles et des limites qui pourraient en compromettre l’efficacité et la portée,

notamment au regard des standards internationaux.

1. Champ d’application : une protection sélective et restrictive

Bien que le projet de loi n°13/2025 mentionne la notion de « préjudice pour l'intérêt

général », cette référence ne signifie pas que le champ d'application de la loi est large.

Au contraire, il est délibérément sélectif et restrictif, car la protection ne s'applique qu'aux crimes et délits financiers énumérés de manière limitative.

Le problème réside dans le fait que si un lanceur d'alerte signale un risque majeur pour la santé publique ou l'environnement qui n'est pas directement lié à une fraude financière (par exemple, un défaut de conformité d'un produit médical ou une pollution d'une nappe phréatique sans détournement de fonds), il n'est pas explicitement protégé. Cette approche s'éloigne des législations plus complètes, telles que la Directive européenne de 2019, qui couvre explicitement une large gamme de domaines d'intérêt public.

Proposition de réécriture de l'Article premier Pour remédier à cette faille, l'article 1 pourrait être réécrit pour inclure un champ d'application plus large, en intégrant explicitement les domaines d'intérêt général non financiers.

• Texte original : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui...

signale... des informations relatives à la commission ou à la tentative de

commission d'actes portant sur un crime ou un délit financier, une menace ou

un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation de violation affectant la gestion des finances tant dans le secteur

public que privé. »

• Proposition de réécriture : « Un lanceur d'alerte est une personne physique

qui, de bonne foi, signale, communique ou divulgue des informations relatives

à un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Cela

inclut, sans s'y limiter, les atteintes à l'environnement, à la santé et à la sécurité

publique, ainsi que les violations de la loi ou des règlements en matière de

gestion financière dans les secteurs public et privé. »

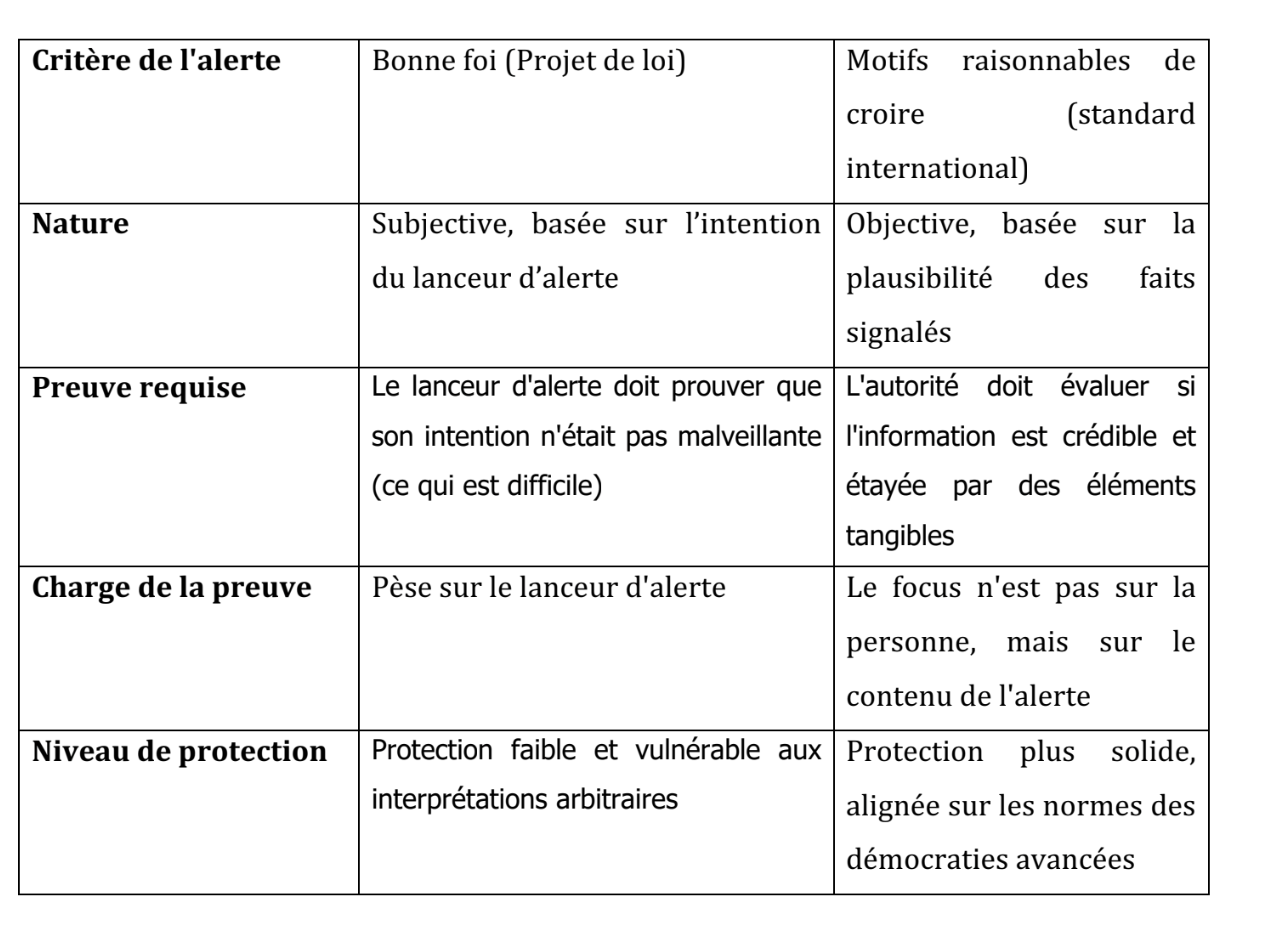

2. Condition de « bonne foi » trop subjective

Le projet de loi qualifie le lanceur d'alerte comme une personne agissant de « bonne foi ». Cette notion, basée sur l'intention, peut être interprétée arbitrairement. Les standards internationaux recommandent de se baser sur des « motifs raisonnables de

croire ».

Proposition de réécriture de l'Article premier

Pour s'aligner sur les normes internationales, l'article 1 pourrait être modifié en

remplaçant le critère de la « bonne foi » par celui des « motifs raisonnables de croire

».

• Texte original : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui...

signale... de bonne foi des informations relatives à la commission ou à la

tentative de commission d'actes portant sur un crime ou un délit financier... »

• Proposition de réécriture : « Un lanceur d'alerte est une personne physique

qui, ayant des motifs raisonnables de croire en la véracité des faits, signale,

communique ou divulgue des informations... »

3. Protection insuffisante des facilitateurs

La protection étendue aux facilitateurs par l'article 2 est cruciale, mais elle ne règle

pas entièrement le problème de la protection accordée aux facilitateurs. Le projet de loi protège les « personnes physiques ou personnes morales de droit privé à but non lucratif qui fournissent aide et assistance à un lanceur d'alerte ». Il protège aussi les proches et les entités juridiques liées au lanceur d'alerte. Cependant, cette protection

est :

• Réactive et non proactive : Le texte protège les personnes ou

entités après qu'elles aient subi des "violences, menaces, intimidations ou

représailles". Il n'offre pas un statut juridique clair ni un cadre d'action pour le

rôle de "facilitateur" en amont. Par exemple, un journaliste ou un avocat qui

reçoit une alerte ne dispose pas d'un statut légal qui encadre son travail de

vérification et de divulgation, ce qui expose la personne à des risques juridiques.

La loi se concentre sur les conséquences (les représailles) plutôt que sur la

sécurisation de l'acte lui-même.

• Liée à un champ d'application restrictif : La protection de l'article 2 est

dépendante du champ d'application de l'article 1. Si un journaliste reçoit une

alerte qui ne concerne pas une affaire de corruption ou de délit financier, il ne

serait pas protégé par la loi en cas de représailles.

Proposition de réécriture de l'Article 2 et d'un nouvel Article

Pour renforcer la protection des facilitateurs, il est nécessaire de clarifier leur statut et de rendre la protection plus proactive et explicite.

• Texte original de l'Article 2 : « Sont aussi protégés par la présente loi, toute

personne physique et morale ayant subi des représailles directes ou indirectes,

en raison des liens professionnels ou familiaux, d’un lanceur d’alerte. »

• Proposition de réécriture de l'Article 2 :

Article 2. Sont également protégés par la présente loi les personnes physiques et

morales suivantes, qui assistent un lanceur d’alerte :

1. Les facilitateurs, personnes physiques ou morales, qui fournissent une aide juridique, médiatique ou logistique dans le processus de signalement ou de divulgation.

2. Les proches du lanceur d'alerte, notamment les membres de la famille, qui sont exposés à des risques de représailles ou de préjudice.

3. Les entités juridiques contrôlées par le lanceur d'alerte ou avec lesquelles il est en lien professionnel.

• Proposition d'un nouvel Article 2 bis :

Article 2 bis. Les journalistes et les avocats qui, dans le cadre de leurs activités

professionnelles, reçoivent une information d'un lanceur d'alerte sont présumés agir

de bonne foi et ne peuvent être poursuivis pénalement pour le simple fait de la

divulgation, si celle-ci a lieu dans le respect des conditions fixées par la présente loi.

Explication : L'utilisation du critère de la « bonne foi » pour le journaliste s'inscrit

dans une logique de déontologie professionnelle. Elle protège le journaliste ou l'avocat en présumant qu'ils ont fait leur travail de vérification et qu'ils n'ont pas agi par pure malveillance. Cette approche permet de protéger le rôle de la presse comme "chien de garde" sans lui accorder une impunité totale, tout en se distinguant du critère subjectif utilisé pour le lanceur d'alerte.

4. Canaux de signalement trop rigides

Le projet de loi établit une hiérarchie dans les voies de signalement, ce qui peut freiner la divulgation et exposer le lanceur d'alerte à des risques.

• Priorité aux voies internes : L'article 4 du projet de loi indique que le lanceur

d'alerte peut procéder à un signalement par la voie interne ou externe dès lors

qu'il estime qu'il est possible d'y remédier efficacement par ces voies et qu'il ne

s'expose pas à des représailles. Cependant, l'article 5 et l'article 6 insistent sur

le signalement interne à un "référent de la structure". Cette approche est

problématique dans un contexte où les institutions sont faibles ou potentiellement complices des faits dénoncés.

• Divulgation publique limitée : Le droit à la divulgation publique, un

mécanisme de dernier recours crucial, n'est autorisé que sous des conditions

très strictes et après des délais précis. Le lanceur d'alerte doit attendre

l'expiration d'un délai (deux mois pour le référent interne, trois mois pour

l'organe anti-corruption) et constater une "inaction" pour pouvoir divulguer

publiquement son alerte.

• Divergence avec les standards internationaux : L'obligation d'attendre

l'inaction des autorités peut permettre à la personne mise en cause de

dissimuler ou de détruire les preuves pendant ce laps de temps.

Proposition de réécriture de l'Article 8

Pour assouplir les canaux de signalement, l'article 8 pourrait être modifié pour donner

plus de flexibilité au lanceur d'alerte, en s'inspirant des standards internationaux.

• Texte original : « A l'expiration des délais impartis, le lanceur d'alerte, qui

constate une inaction, est libre de divulguer publiquement les informations

transmises dans le cadre du signalement, s'il existe des risques de dissimulation

ou de destruction de preuves. »

• Proposition de réécriture : « Le lanceur d'alerte peut procéder à une

divulgation publique s'il a des motifs raisonnables de croire que son signalement

n'a pas été traité, qu'il existe un danger imminent ou irréversible pour l'intérêt

général, ou qu'il risque des représailles en utilisant les canaux internes ou

externes. ».

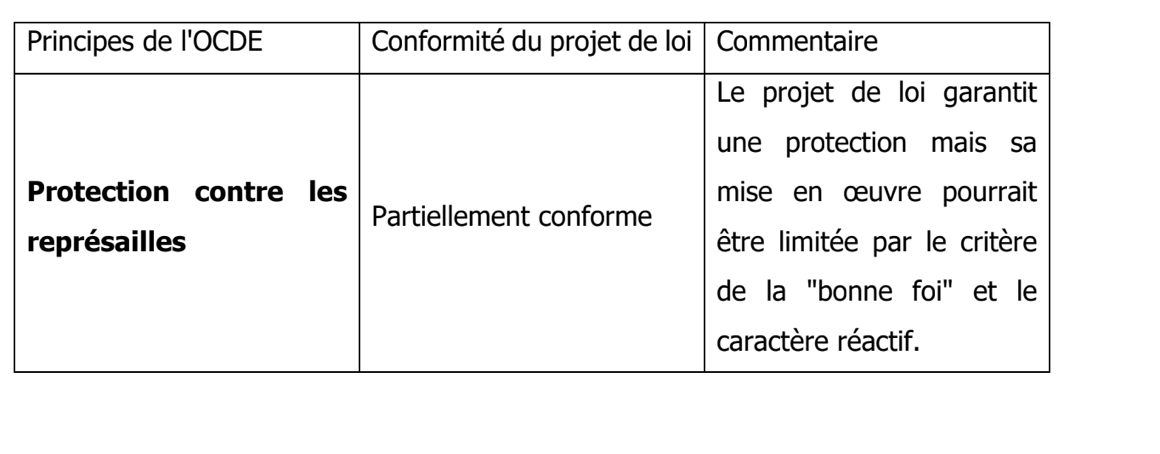

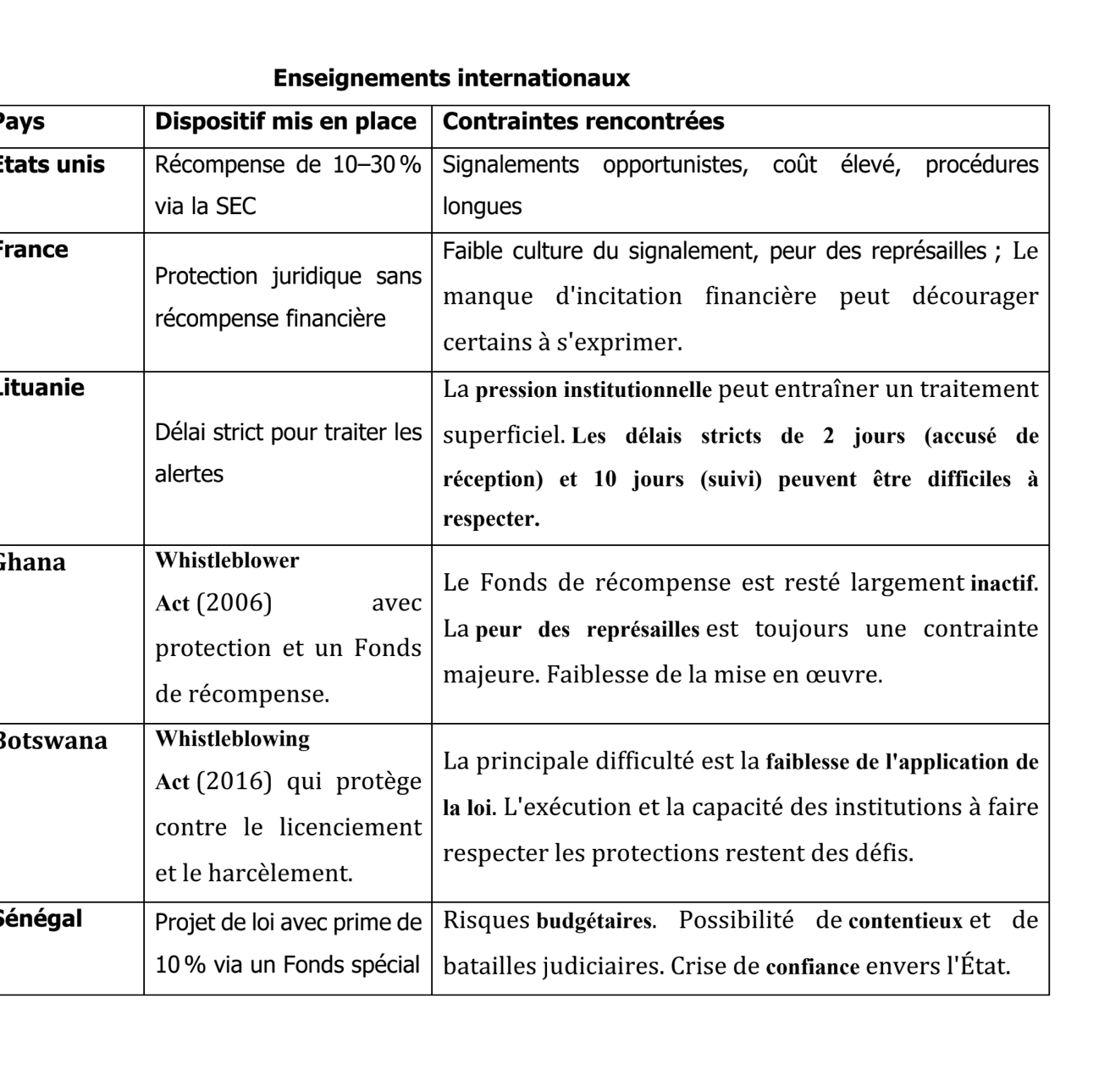

III. Un aperçu comparatif : le Sénégal à l'épreuve des standards internationaux

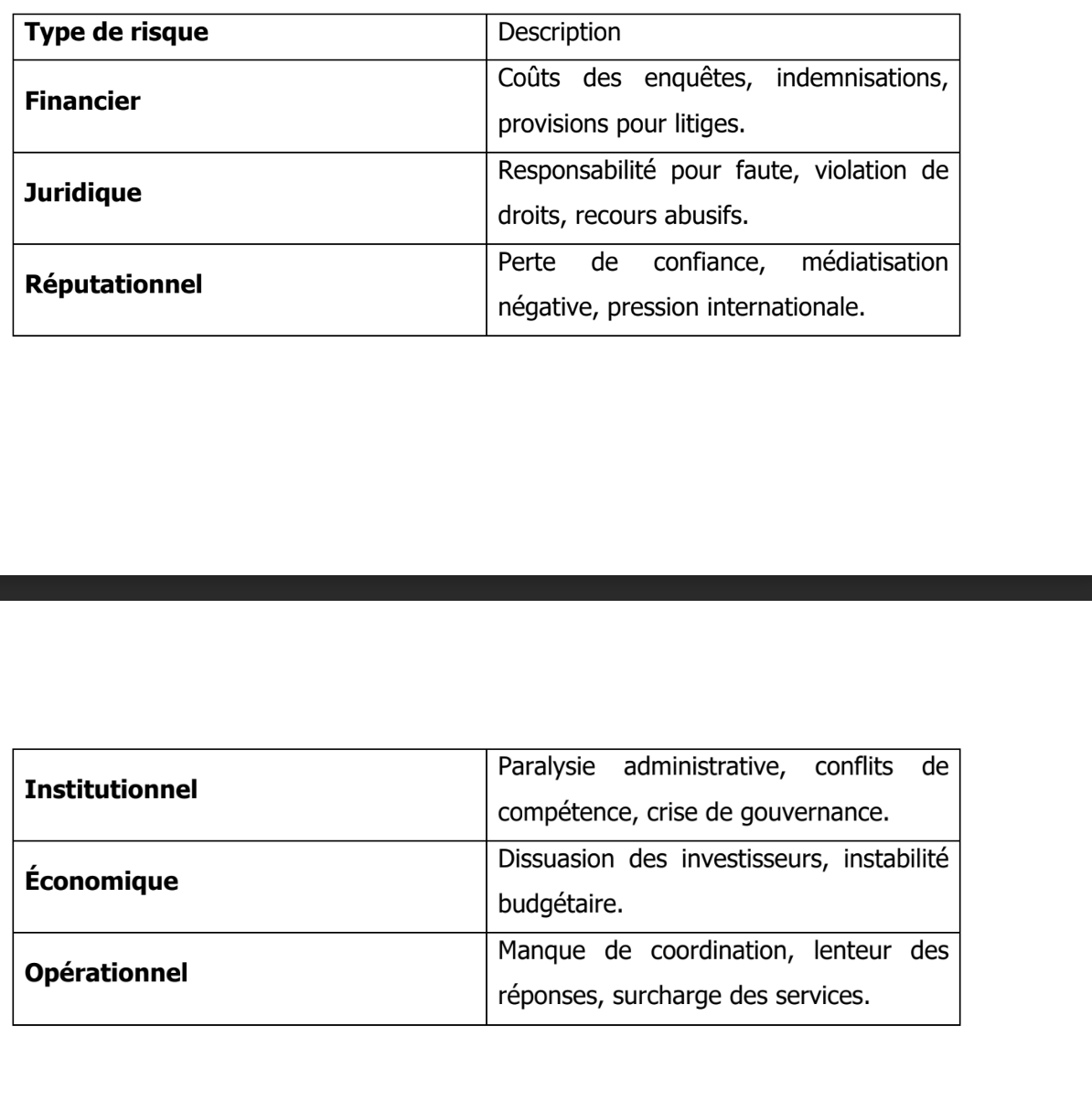

IV. Risques multidimensionnels pour l’État

L'adoption de cette loi, même si elle est bénéfique, expose l'État à des risques qu'il

doit anticiper et gérer.

V. Recommandations pour renforcer le dispositif

Pour que le projet de loi soit pleinement efficace et conforme aux standards

internationaux, il doit être renforcé sur plusieurs plans, en tenant compte des risques identifiés.

1. Sur le plan juridique :

o Élargir le champ d'application : Ne pas se limiter à la corruption et

aux délits économiques, mais inclure toutes les atteintes à l'intérêt

général (environnement, santé, droits humains, etc.).

o Remplacer la « bonne foi » par les « motifs raisonnables de croire » : C'est une modification cruciale pour une meilleure protection du lanceur d'alerte, en alignement avec les standards internationaux, car elle se base sur l'objectivité de l'information plutôt que sur l'intention subjective.

o Renforcer la protection des facilitateurs: Étendre la protection des facilitateurs en leur offrant un statut juridique clair et un cadre d'action pour le rôle de "facilitateur" en amont.

o Reconnaître le droit à la divulgation publique : Prévoir la possibilité

pour le lanceur d'alerte de divulguer publiquement l'information en cas

de danger imminent ou d'inaction avérée des autorités via les canaux

internes.

2. Sur le plan institutionnel :

o Assurer l’indépendance de l’autorité de traitement des alertes :

Une entité dédiée, dotée de moyens suffisants et d'une réelle autonomie, est indispensable pour assurer la crédibilité et l'efficacité du dispositif.

o Mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation : Il est essentiel de mesurer l'impact des alertes et de publier des rapports annuels sur les signalements et les résultats obtenus pour garantir la redevabilité.

3. Sur les plans Budgétaire et Opérationnel :

o Coûts indirects : Intégrer les coûts des primes et des enquêtes dans le budget de l'État et prévoir des provisions pour risques de contentieux afin d'assurer la viabilité financière du dispositif.

o Investir dans un système numérique sécurisé : Mettre en place

une plateforme fiable et confidentielle pour le dépôt et le traitement des

alertes.

4. Sur le plan Stratégique et Éthique :

o Inscrire la loi dans une vision stratégique plus large : La loi ne doit pas être un simple outil de réaction, mais s'intégrer dans une stratégie globale de gouvernance des risques axée sur la prévention des crises, la coordination institutionnelle, l'investissement dans la transparence et la modernisation des outils de contrôle.

o Renforcer la culture de l'éthique publique : Au-delà des mécanismes de dénonciation, il est primordial de cultiver un environnement où l'intégrité et la responsabilité sont les normes, rendant ainsi les dénonciations moins nécessaires.

VI. Conclusion : Un pari à haut risque mais nécessaire

Le projet de loi n°13/2025 marque une avancée démocratique pour le Sénégal, mais sa réussite dépend de sa capacité à surmonter ses faiblesses structurelles. La récompense financière, bien qu'innovante, ne peut être le pilier unique d'une politique de transparence. Pour être pleinement efficace, elle doit être accompagnée d'une réforme structurelle des institutions de contrôle. En somme, monétiser l'acte civique est un pari à haut risque, mais qui pourrait générer de hautes promesses si l'architecture de ce dispositif est pensée avec rigueur et intégrité.

Modou BEYE, Inspecteur du Trésor, Directeur des finances et de la comptabilité de la SAFRU SA

Commentaires (2)

Un état, qui devrait avoir les moyens pour contrôler ses agents, se voit obligé de passer par ses citoyens, pour des délations, n’est pas un état sérieux !! Je suis moralement contre ces projets de lois !!

👉 Quelques points à considérer :

✅ La délation n’est pas encouragée : Le projet ne vise pas à transformer les citoyens en espions, mais à permettre à ceux qui sont témoins de faits graves (corruption, abus de pouvoir, détournements…) de les signaler dans un cadre légal et sécurisé.

⚖️ Les fausses accusations sont sanctionnées : Toute dénonciation mensongère ou calomnieuse peut faire l’objet de poursuites. Le cadre juridique prévoit des mécanismes pour protéger les innocents et punir les abus.

🛡️ La vigilance citoyenne est un complément, pas un remplacement : Les institutions doivent rester les garantes du contrôle, mais les citoyens peuvent jouer un rôle d’alerte, surtout quand les mécanismes internes sont défaillants ou silencieux.

🤝 Encourager la transparence : Dans une démocratie saine, permettre aux citoyens de signaler des dérives renforce la responsabilité des agents publics et peut prévenir des scandales majeurs.

Je suis d’accord qu’il faut rester vigilant pour éviter les dérives. Mais rejeter tout le projet risque aussi de priver la société d’un outil précieux pour lutter contre les abus. Ce n’est pas une question de délation, mais de responsabilité collective.

Participer à la Discussion

Règles de la communauté :

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.